フレイルって何?

フレイルという言葉、知っていますか?

最近テレビでも見るようになってきましたね。

厚生労働省によると、フレイルとは以下のように定義されてます。

以下、ちょっと長めです。

「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」

これをざっくり四行でまとめると、

①歳をとったら

②体も頭も弱ってきた

③このままだと病気になるけど

④助けがあればまだ元気になれる!

という状態です。

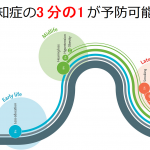

2025年には高齢者の2/3がフレイルになると言われております。

フレイルと「ゴミ屋敷」の関係性

さて、本題ですが「フレイル」の方の家は「ゴミ屋敷」になりやすい、という傾向があります。

実際に、「高齢者社会的孤立問題の分析視座」という論文にも「高齢者とゴミ屋敷」に関する記述があります。

また、保健師ジャーナルの73巻 5号には「足腰の痛み等により徐々に虚弱が進行してゴミ屋敷になってしまった方」の事例が紹介されています。

このように、フレイルは生活の後退も引き起こします。

週刊女性の9月5日号には、フレイルがゴミ屋敷を引き起こす理由が書いてありました。

「加齢による体力や生活意欲の衰えにより、家事全般が十分にこなせなくなり、家の中にゴミがたまり、生活の質が低下していきます。そんな状態に対して、実は高齢者自身もなんとかしなければいけないと思っているのですが、ある程度の状態を超えてしまうと、自分の力ではどうにもできなくなってしまうのです。」

(週刊女性9月5日号より引用)

確かに、ゴミ出しは正直面倒です。

特に電化製品や大型ゴミや特殊なゴミなど、ついつい面倒で押し入れに詰め込んでしまいます。

もしゴミを出す体力や気力がなくなってしまったら、ゴミ屋敷になってしまうことは避けられません。

ご存知のように転倒による受傷は、寝たきりを引き起こす大きな要因の一つです。

また、ゴミが散乱した不整地では転倒の危険性が増します。

そして、転倒のリスクが高まれば大腿骨頚部骨折を引き起こす可能性が高くなります。

しかし、この分野において、医療保険・介護保険内で活躍する専門職は非力だと言わざるを得ません。

なぜなら、ゴミ屋敷を解決するためのノウハウも技術も持っていないからです。

医療介護専門職も「最低限の知識」を持つべき

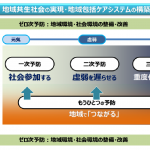

さて、特に在宅に関わる医療・介護職にとって、ゴミ屋敷の問題を解決することは「クライアントの健全な生活環境を担保」する上で持っておくべき一つの視点と言えます。

例えば、クライアントがゴミ屋敷であった場合には、ケアマネと連携し地域の「便利屋」に頼ってみる視点を持つだけでも十分かもしれません。

片付け・掃除・見守り・各方面への連絡を、窓口一つで全て対応します。

便利屋はケアマネジャーから要請があれば担当者会議にも出席します。

今後は専門職だけでなくこうした地域資源をフル活用して、地域でのクライアントの生活を支えていくことが重要になります。

便利屋がその一つの役割を担える可能性が十分あることを専門職は理解しておくべきでしょう。

\ SNSでシェアしよう! /